Vol.18

自分の目と肌で感じた

途上国の公衆衛生の課題解決へ。

海外の大学院を目指す。

田中 美咲さん

社会起業学科

京都市出身。小学生の時に途上国の貧困問題に興味を持ち、高校の探究学習で日本と途上国の食卓をつなぐ活動を実践する。人間福祉学部のパンフレットで社会起業学科を知り、「この学科なら自分のやりたいことができる」と確信して進学。人間福祉学部独自の海外プログラムを利用してルワンダ、ネパールを訪れ社会課題に向き合う中で改めて日本に目を転じ、現在はコミュニティや地域づくりに関して学びを深めている。

現地に行って自分の目で見て肌で感じることが大事。

1年生の春休みに約2週間、「社会起業フィールドワーク(海外)」でアフリカのルワンダに行きました。「いきなりアフリカ?」とも思いましたが、途上国に対する支援の方法、新たな関わり方を学びたくて社会起業学科に入った以上、行ってみないと始まらないと考え飛び込みました。現地では、コーヒー農園や、ドローンで血液などを運ぶアメリカ企業「Zipline」の基地を訪問して現状等を見聞きし、日本人女性が運営する幼稚園で運動会を通じて子供たちと交流しました。また、30年ほど前に起こったジェノサイドの時の加害者側と被害者側の女性たちが集まるグループには、思い出すのもつらいはずの過酷な体験を私たちに共有してくれようとする寛大さを感じました。

アフリカとは物理的な距離があるため、日本にいると「アフリカの問題」とひとくくりにしがちで、その細部までは分かりません。実際に行って、自分の目で見て肌で感じるのは大事です。ルワンダは、今あるものをどう使おうか、今いる人たちで何ができるかというように、「ない」ものではなく「ある」ものに目を向けていました。例えば、「Zipline」のような先進国のスタートアップ企業に実験場として土地を貸すことで、収入を得ながら自国のライフラインも充実させています。今あるものを活用しながら、さまざまなことにチャレンジするのはルワンダの強みだと思います。訪ねた大学ではコンゴなど紛争が続く周りの国から来ている学生に出会い、争いがない社会が大前提にあってこそ、子供たちが笑顔でいられる生活が成り立ち、繁栄にもつながるのだと再認識しました。

大人を変えるにはまず子供を教育することだと気づいた。

私がルワンダで何よりもショックを受けたのは、道に放置されたプラスチックごみや生ごみの多さでした。それが2年生の春学期からの「人間福祉海外フィールドスタディ」の授業につながりました。1年間受講後に実習先として選んだのが、ネパールの首都カトマンズを中心に、ホテルの事業ごみをはじめポイ捨て・放置ごみを回収・分別し、プラスチックごみのアップサイクル等に取り組む社会企業です。「政府により仕組みがつくられている日本と違い、限られたリソースでどのように問題を解決するかを学べるのでは」と担当の先生にアドバイスを頂き、2年生の春休みに7週間、現地でごみ問題とじっくり向き合いました。トラックでのごみ回収や、手作業での分別を体験し、また、プラスチック製のお菓子袋をひも状にしたものでバッグを編む女性たちに話を聞いたり、観光客らがヒマラヤ山脈にポイ捨てしたプラスチックごみから登山記念品やアクセサリー、キャンドルホルダーなどを作って販売する工房で店頭に立ったりしました。

この社会企業では実験的に家庭ごみの回収もしていますが、ポイ捨てをやめ、ごみを回収・処理するためにお金を払うことに地域住民が理解・共感し、行動を変えるには大きな壁があり、啓発活動の一環として中学校等でごみに関する授業を実施しています。私も最後の15分間を担当し、目をきらきらさせて熱心に聞いてくれる子供たちを見て、まず次世代の彼らにアプローチしていく重要性に気づきました。大人たちの意識を変えるには、大人たちが最も意見を聞き入れるだろう子供たちを教育することが一番だと思い至りました。

視点を日本に移し地域づくりや課題解決の手法を探る。

ネパールでは、ゆっくりとした時間の流れの中で日本のせわしない日常を、まちを移動するたびに日本の交通の便の良さを思い返すなど、日本の良いところ、悪いところを再認識しました。ネパールで解決すべきごみの問題についても、日本ではどのように取り組み解決してきたのを知りたくなりました。“原点回帰”ではないですが、一度国内に舵を切り、日本における問題解決の手法についてコミュニティづくりや地域づくりの視点を含めて学びたいと考え、柴田学准教授のゼミに入りました。柴田准教授は、地域の理想を描き住民や行政、専門家などが協力して実現に取り組む増進型地域福祉や、コミュニティビジネスやNPO、協同組合などによる経済活動を研究分野とし、近年は日本におけるローカルな地域づくりにも着目されています。

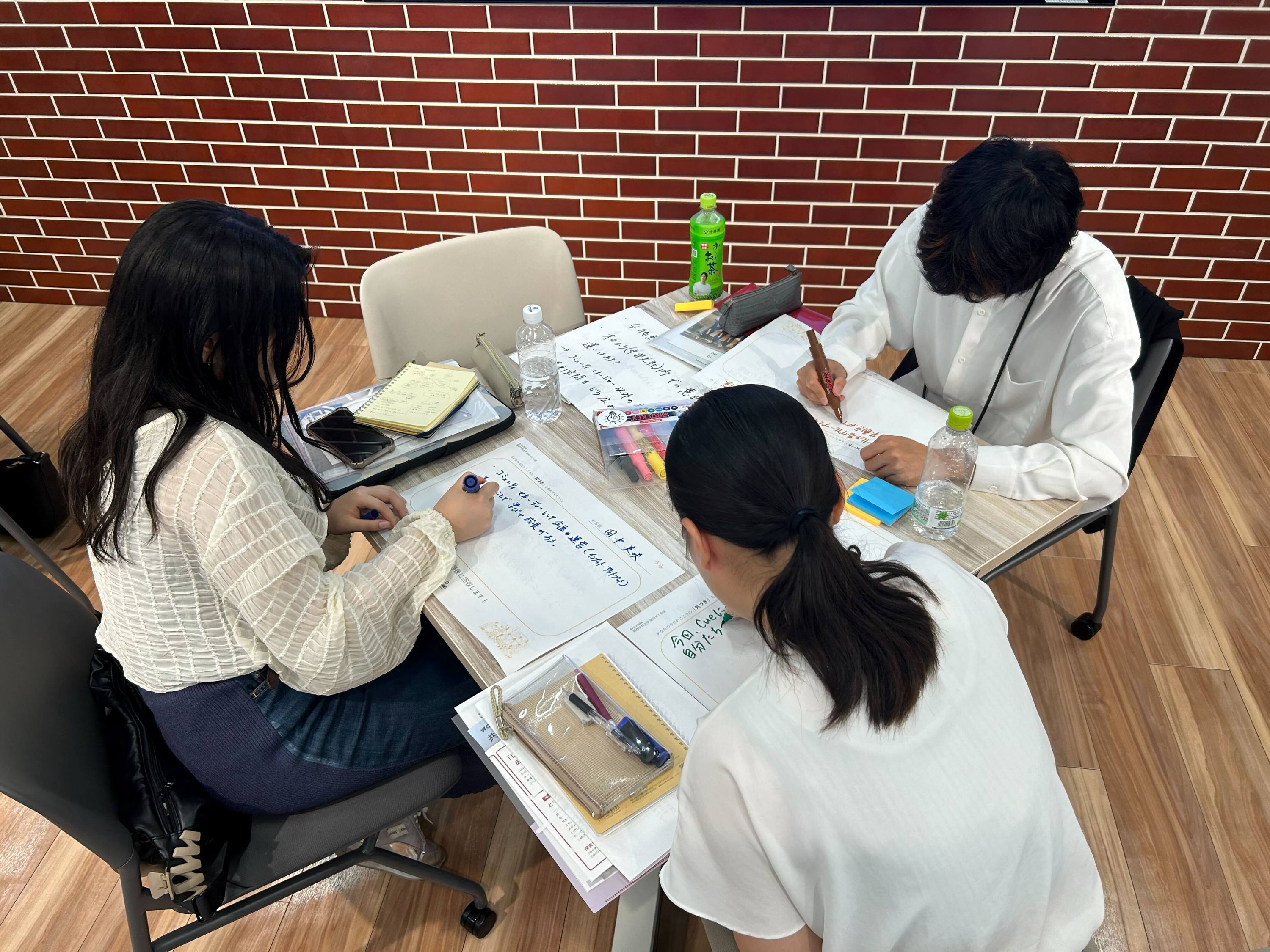

コミュニティといっても地域、企業、趣味の集まりなどさまざまで、春学期は主にコミュニティの概念を文献から読み取りました。並行して、家具会社が運営する、組織や立場を超えた人たちが集まり意見を交換する共創空間や、世界1位のシェアを誇りつつ地域に根差したものづくりを続ける企業でフィールドワークを開始。現在は、西宮市の甲東園地区にある集いの場に関して、より幅広く活用してもらうための周知活動に取り組み始めたところです。12人のゼミ生で実際にまちを歩きながら何ができるかを考えた結果、地域を理解してもらいつつ集いの場を周知するスタンプラリーに行き着きました。春にはプレの実施を予定しています。

途上国のごみや水の問題に関わり続けたい。

卒業後は、海外の大学院で学ぶことが第一希望です。ネパールやルワンダでの経験から、ごみ問題、特に公衆衛生について、どうすれば人々の意識や行動を変えることができるのか、行動変容の視点からしっかり研究したいと考えています。ネパールでは川の汚染による悪臭もインパクトが強かったことから水の環境、さらに小学生の頃から興味関心があった食料の問題も含め、ライフラインに関連する課題に携わり続けるつもりです。一方で、そういった領域の課題解決に体系的に取り組んでいる企業もあるので、そこへ就職するのも選択肢の一つとして残しつつ、研究と就職の両方から将来を見据えています。

これまでルワンダに関わった人間福祉学部の学生有志が集まり、2024年度からコーヒー事業をスタートしました。「社会起業フィールドワーク(海外)」でお世話になった農園でコーヒー豆を買い付け、日本での販売や果皮を使った商品開発、さらに実店舗の設置も計画しています。社会起業学科で学んでいる以上、起業は自分の人生において成し遂げたい目標の一つです。でも、それは学生である今や卒業後若いうちの話ではなく40代以降、“大人”になってからの目標として捉えています。加えて、いくつになっても人と関わり続け、常に知識をアップデートしていく、生き生きとした未来を描いています。

現場主義にのっとって心構えや行動を学べる。

社会起業学科のオリジナリティーは現場主義にあります。自分がどういう心構えで現場に入り込み、どのように行動すればいいのか、そのマインドを学べたことが大きく、ルワンダとネパールでの経験はこの学科でしかできなかったものです。オープンキャンパスで高校生に話をする機会を頂いた際には、社会起業学科における起業とはビジネスありきではなく、あくまでも社会問題から入ってその解決のために現地の人と一緒にアプローチしていく方法を学ぶことだと説明しました。「私がやりたかったのはこれです!」とうれしそうに言ってくれる人もいて、何かやりたいけれど何をすればいいのか分からない、社会貢献したいけれど自分に何ができるのだろうなど、もどかしさやもやもやを抱えている人には向いている学科だと思います。選択科目も充実しており、それに対して自分がどれだけの熱量を持って求めに行くかで充実度が大きく変わってくるのも特徴です。

先生方には、NPOの活動に携わっていたり、行政と協働でプログラムを進めていたりと、学外でも活動されている人が多く、「こういうセミナーがあります」「このイベントを手伝ってくれる人はいますか」など情報をどんどん流してくださるので、授業以外でも関わる機会がたくさんあります。私が研究室に戸惑いなく入れるようになったのは3年生に上がってからですが、1、2年生の時から積極的に訪ねていればよかったなと少し後悔しています。それくらい、学生に求められればどこまででも頑張ってくださる先生ばかりです。